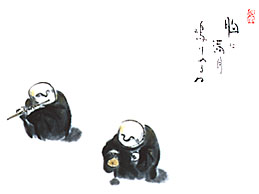

その2

霞たつながき春日をこどもらと手まりつきつつこの日暮らしつ

袖の裏にいつも手毬を忍ばせて托鉢し、里のこどもに会えば一緒に遊んでいた良寛さんの有名な和歌です。

つきてみよひふみよいむなここのとをとをと納めてまた始まるを

良寛さんはまりつきにはそうとうの自信があったらしく、こんな詩も残しています。

袖裏繍毬直千金(袖の中の手まりは私のたからもの)

謂言好手無等匹(私より上手なものも見当たらない)

箇中意旨若相問(どうしてそんなふうにつけるのか)

一二三四五六七(すなおにいちにさんしごろくしち)

これが手毬の極意です。

これをふうらが学んだようです。

こころを静めて無心に、一二三四五六七。

良寛虚心流、あるいは自然流とでもいうのでしょうか。

手毬をつくとは、心をつくこと、自分自身をつくことになります。

ひいては、山河のありようをつき、きょうをつき、あしたをつき、あるがままにあるがままのあるがままをつく。

ふうらにとって、まるい手毬は、こころであり、日であり、月であり、地球でもあるようです。それを、ただただひふみよいむなとついていく。

ふうらは案外、手毬の難しさに手こずっているかもしれません。あるいは、良寛さんの域に近づいて得心しているものも何人かはいるのでしょうか。

いやいや、てまりにこころなどいらん、じゃまなだけじゃ、ただに、たあいなく、ひふみよいむなここのとを、とあそぶだけ。

どこかから、良寛さんのそんな声も聞こえてきそうですが・・・

手毬風羅を描いた絵がもっとあります。→ 手毬吟遊