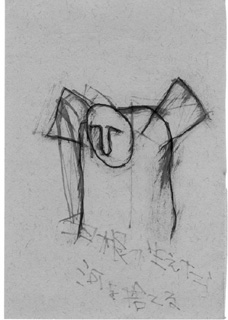

ふうらもぼくもどこへ行くのか?

|

アンドレ・ブルトンは魚座生まれ。若い頃に『ナジャ』に衝撃を受けた。挿入されたパリのマツダ・ランプの写真にも。六角文庫の詩画のルーツはこのあたり。 ポール・エリュアールとマン・レイの合作『ファシール』は憧れの本。他にコクトーやロルカの素描に惹かれた。そんなところから竹ペンを愛用、のちに墨と筆で<ふうらかん>なるものを描くけれど、出発点は詩人の素描にある。  ふうらかんは、絵の世界なのか、詩の世界なのか、作者にもふうらにも判らぬところがある。北条石仏が原像だから宗教の世界かと言うと、それも違う。微妙にどこからもずれているような気もする。それはそれで構わないけれど、正体のしれないものを追いかけるにはそれなりのビジョンが要る。その力をどこから得るか。それは意図しなくても、自ずから機能しているようにも思う。踵を着けずに、臨機応変の体勢をとった時に、やはり最も頼りになるものが主軸となってバランスをとっていくのではないか。それを信じてみる。 ではそれは何か。ぼくの場合は詩であろう。広義の詩である。広い広い広ーい意味での詩。詩がベースだから料理だから、絵も音楽も小説も映画も、科学も生物も宗教も全部そこに入れてしまうような、世界としての詩。摂理としての詩、思想としての詩、元素としての詩。存在としての詩。まあ、超広義だからあまり細かくは言いたくない。 もっと有り体に言えば、画力には自信がなく、宗教心も薄く、というだけのことであるかもしれない。その分、詩ならば責任も取れるだけの努力と困難と愉悦と悲哀を積み重ねた、と自分で思い込んでいるのかもしれない。それもそれで構わない。この未明体がどこへゆくのか、この未開体がどのように白んでゆくのか、それが大事だからである。 『ナジャ』や『ファシール』が伝えてくれたものはイマジネーション。その翼(翅)のありようや飛翔力であったろう。素描や俳句が好きなのも、想像力の翔ける広い空ががらんとあるからだろう。ふうらかんは北条石仏から飛び立った草の絮のようなものかもしれない、とどこかに書いた。その石仏自体も謎に満ちて、イマジネーションの乗算がそこにある。どこへ飛んでいくか、ほんとうにわからない。 ──2014.2.19 |