風炎紀行

かるい

風炎の

気味があって

家を出た

ひと声の

笑いに傾き

ゆく宛はある

草津湯

大日屋

老プーニィの鼻面を足早に過ぎて

右・つるぎ道

旅行者まがいのしばらくに忍える

九月

台風一過

さらに

雨をもよおすこの街の

雲の

異常な繁殖ぶり

と

迷子路

人が割れる

叢が割れる

かるい

風炎の

気味があって

ひとり療養に出て来た

じろあめ

と、ある

あやめ団子

と、ある

ヒトハミナ

ホロビニ

カタムキ

と、ある

かつて、ワーズワースの

詩を読んだ寺の説教板に

インドの考古学者の言葉

ソノ

ナガイ

プロセス

と、ある

一笑へ

一哭へ

三本の

小路を折れ折れて

しんに

あしうらをひらくために

ひとり療養にやってきたのだ

さあ

裏に入る

横小路に踏み込んで

まずは

目の奥行

幼女四、五人の遊ぶ一句の流れ

廃屋がある

荒庭がある

ホロビニ

カタムク

びわの木に

わずかな実がなり

蜘蛛の

留守居がひとつあった

五月を思う

五月の

耳と

あしうらを思う

やはり

かるい風炎の

気味であったのか

元禄二年の足音を捜していた

中折れの

小路に入る

小路の

夕の

木の下暗がりに入る

木の下暗がりに

白髪の老女も入ってきて

――さあ

何、でしょうね

桑、でしょうかね

蛾が往来する

羽虫が往来する

白い

小さな

音の数々

白く幽かに聴き籠る

古耳

と、言ってもいいだろうか

微かに

ひらく

古目

のようなもの、もある

水の卍が割れる

咄、

立ちあぐみ

ここから先は

目の単り、耳の単りだけがゆきそうな

願念小路に入る

たけ高く

旅立つ心

(と、誰か囁く)

かつて

雪の巻

落葉の巻

物の芽の巻

何度もこの三本の小路を吟唱し

愛唱し

頭を寄せて

蜂と

蝉が

仰向けに

転がっている

かりんの実

むくげの花

かるい

風炎の

気味だから

ふかくを歩く

一笑へ

一哭へ

流れ

傾き

目を

耳を

あしうらを

ひらいて

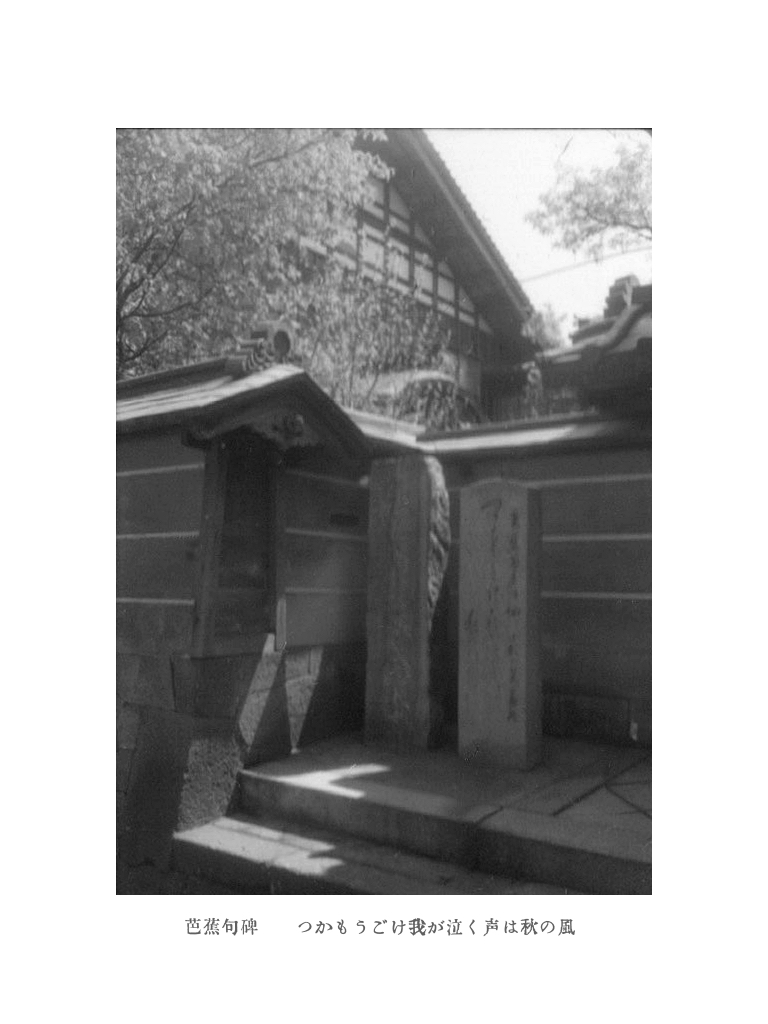

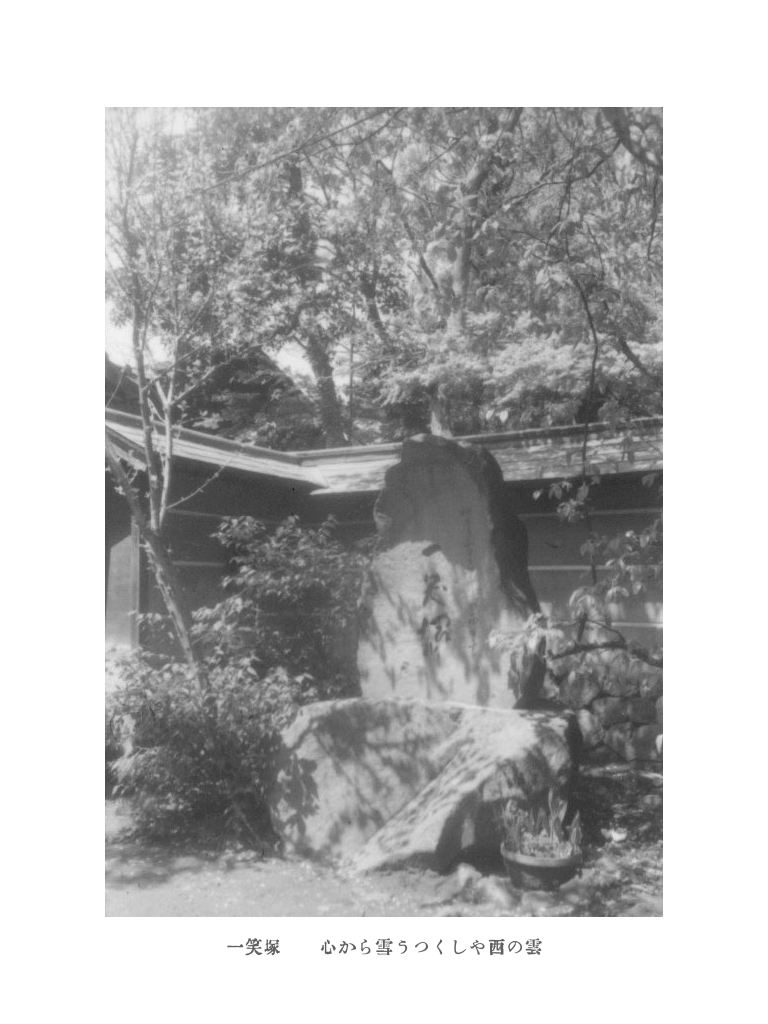

木一山願念寺

風の碑

雪の塚

とりあえず

宛は尽き

菩提樹

人参木

とうに

花を終えて

ここからまた

しんに

始まる・・・

ナガイプロセス

こころから雲うつくしい夕べまで

(一九八〇年)